業務効率化を加速する!ワークフロー作成の基本とポイントを解説

日々の業務における 「承認プロセス」 は、企業の活動を円滑に進める上で不可欠です。しかし、紙での申請や複雑な承認ルートは、業務の停滞やミスの原因となりがちです。そこで重要となるのが 「ワークフロー」 の適切な設計と運用です。

本記事では、企業活動におけるワークフローの重要性から、初心者でも実践できるワークフローの具体的な作成方法、成功のポイント、そして業務効率化を加速する便利なツールまでを徹底解説します。ワークフローを効果的に活用し、日々の業務を次のレベルへと引き上げましょう。

ワークフローとは?

ワークフローとは、仕事で発生する一連の業務の流れを体系的に整理したものです。例えば、経費精算における 「申請 → 承認 → 決済」 といった流れや、契約書作成における 「作成 → 確認 → 承認 → 締結」 といった一連のプロセスがこれに該当します。これらは電子稟議システムや電子決裁システムなどの名称でデジタル化が進んでいます。

企業内には多種多様なワークフローが存在し、それぞれのワークフローには 「誰がどのように業務を開始し、どの部署の誰が判断・処理を行い、最終的にタスクを完了させるのか」 といった具体的な流れが伴います。これらのワークフローを社内で明確に確立することで、業務プロセスが整理され、その流れが透明化されます。結果として、よりスムーズで生産性の高い業務遂行が可能となり、組織全体の業務効率化に大きく貢献します。

部門ごとに頻出するワークフロー例は以下の通りです。

【例】

- 経理経費精算、給与計算

- 勤怠有給休暇の申請手続き

- 人事入退社手続き、社会保険や労働保険の申請手続き、人事異動

- 稟議上司への稟議申請、見積申請

- 日報日々の日報提出と上司の確認

- 企画企画案の提出と承認

など

ワークフロー作成の基本ステップ

ワークフローは、特別なシステムがなくても作成できます。ここでは、業務の可視化と標準化を進めるための基本的な作成ステップをご紹介します。

STEP1. ワークフローの作成目的を明確にする

ワークフローを作成する最初のステップは、その明確な目的を設定することです。ワークフローには経費精算、取引先との契約書の稟議、テレワークの申請手続きなど、多岐にわたる目的があります。

単に業務を電子化するだけでなく、 「ペーパーレス化によるコスト削減」 「承認プロセスのリードタイム短縮」 「内部統制の強化によるリスク低減」 「DX推進の一環」 といった具体的な目標を定めることが重要です。

目的を明確にするためには、まず現在社内でどのような業務が行われているのか、登場人物や権限の保有者などを詳細に洗い出す必要があります。以下の例を参考に、現在の業務の全体像を書き出してみましょう。

【例】

◎ワークフローの目的を決めよう

- 対象業務顧客への見積り作成

- 登場人物部門長、メンバー、取引先

- 権限部門長に最終的な決裁の承認権限あり、メンバーは値引き決裁権はなし。顧客に値引き権限はないが、意見は言える

上記項目をまとめたうえで、本ワークフロー作成の目的を 「顧客へ提出する見積り作成時のワークフロー」 と定めます。

STEP2. 登場人物と役割・タスクを整理する

次に、ワークフローに登場する人物 (または部署) を細かく整理し、それぞれの役割とタスクを明確化します。作成するワークフローの種類によって登場人物は異なります。

例えば、前述の見積り作成ワークフローでは部門長、メンバー、顧客の3者ですが、経費精算の場合は部門を超えて経理部門の社員が加わるでしょう。

【例】

◎登場人物

- 社長、管理職、各部署の社員(人事部、経理部、営業部など)、現場クラスのメンバー、マネージャーやリーダーなどの中間管理職、協力会社や、顧客など

登場人物が決まったら、それぞれの人物がどのようなタスクを抱えているか言語化していきます。タスクの例は、以下を参考にしてください。

【例】

◎ワークフローのタスク

- 起案する

- 書類を作成する

- 記入する、記名する

- 押印する

- 申請する

- 確認する

- 保留にする

- コメントする、差し戻す

- 送信する

- 承認する

- 保存する、複製する、上書きする

など

STEP3. 使用する書類・情報をリストアップする

登場人物とタスクが整理できたら、各タスクで使用する書類や必要な情報をリストアップします。もしフォーマットが決まっていない書類があれば、この段階で作成し、必要に応じてリーガルチェックなども済ませておきましょう。

書類をピックアップする際は、単に書類名を挙げるだけでなく、 「書類名」 「書類の使用用途」 「使用者」 をセットで整理すると、後工程がスムーズになります。

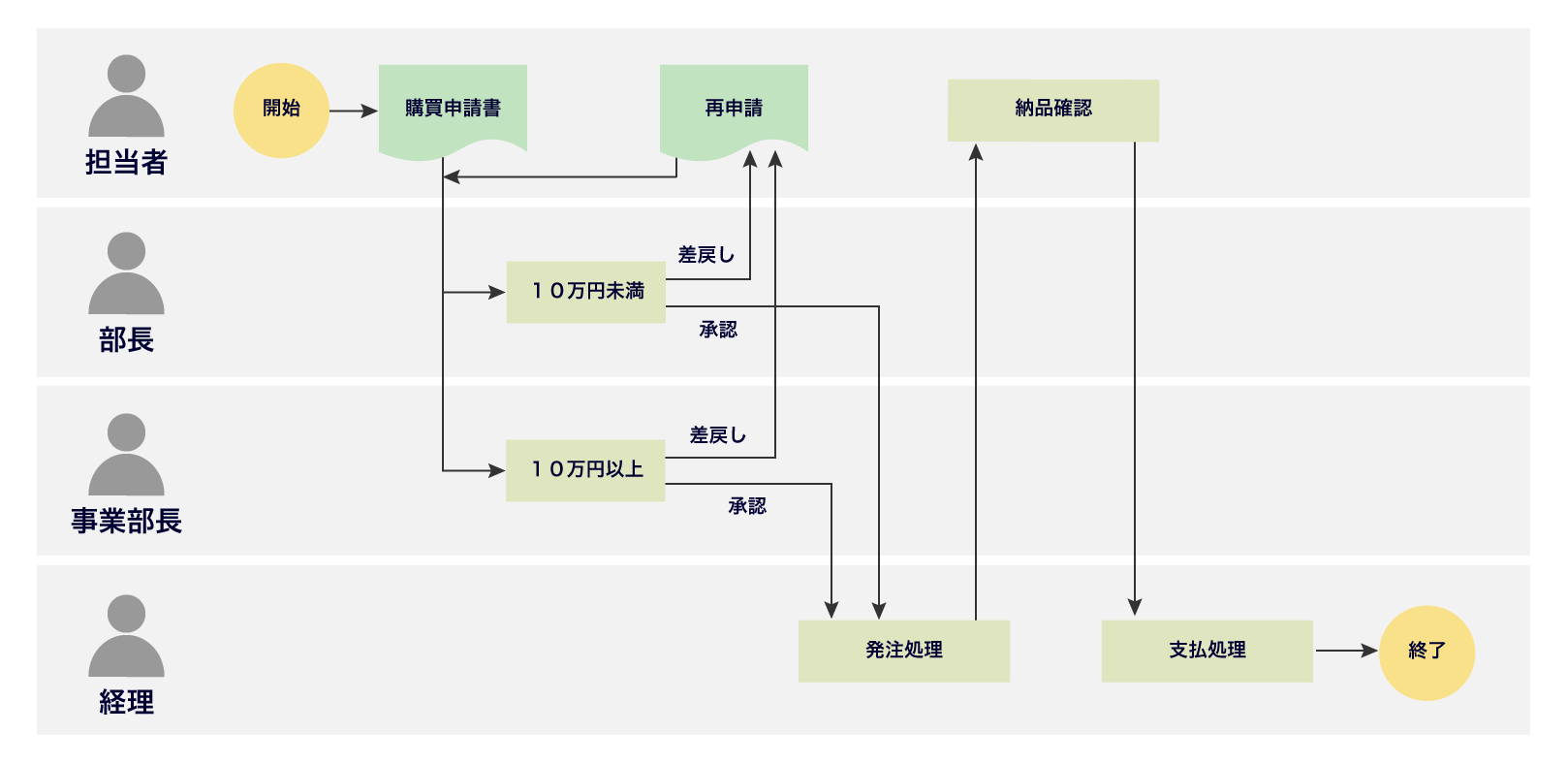

STEP4. 業務の流れを図式化する

最後のステップでは、業務を進める流れに沿ってタスクを整理し、視覚的に分かりやすい図に落とし込みます。社内のワークフローは、 「書類作成 → 提出」 とシンプルに終わることは少なく、 「差し戻し」 「コメント」 「押印」 「保留」 など、状況に応じて枝分かれしていくのが特徴です。

業務の始まりから最終的なゴールに向けて、どのように枝分かれしていくのか、タスクごとの登場人物や使用書類は間違っていないかを確認しながら整理していきましょう。図式化する際は、文字情報だけでなく、矢印やシンプルなアイコン、フローチャートなどの図を用いることで、直感的に理解しやすいワークフローが完成します。ぜひ、作成の際、参考にしてみてください。

【例】

①シンプルなワークフロー図

②登場人物が増え、承認経路が枝分かれした場合

ワークフロー作成時の注意点

効果的なワークフローを作成するための注意点を4つご紹介します。

視覚的な分かりやすさを最優先

ワークフローは、社内の業務を誰もが直感的に理解できるように可視化することが目的です。文章が長々と続くのではなく、視覚的なわかりやすさを重視し、一目で内容が把握できるように工夫しましょう。

簡潔な記述と記号・図形の活用

タスクを表現する際は、 「押印する」 「コメントする」 「承認する」 といった短い動詞を用いることで、ワークフローがすっきりと理解しやすくなります。

また、文字だけで説明するのではなく、図形や記号 (例 : 書類アイコン、メールアイコン、矢印など) を積極的に使用することで、視覚的な伝達力が大幅に向上します。人の目線は左上から右へ動く習性があるため、矢印の方向は左から右へ統一すると、よりスムーズな理解を促します。

全体的に短くまとめる

複数の部門や人物が絡み合う複雑な業務フローであっても、ワークフロー図が何枚にもわたるような極端なボリュームにならないよう注意が必要です。必要に応じて、大まかなフローと詳細なサブフローに分けたり、関連する部分を適切にグループ化したりするなど、全体的に簡潔にまとめる工夫が求められます。

カラーリングの効果的な利用

ワークフローを作成する際、色の過度な使用は避けましょう。どうしても強調したい箇所のみに色を使用しないとかえってわかりづらくなってしまいます。

ワークフロー作成の真の目的は、単に美しい図を作成することではなく、業務の流れを可視化し、社内ルールを明確にすることであることを常に意識してください。重要箇所に赤・黄色を使う、登場人物ごとに色分けする程度の使用にとどめておきましょう。

最新ワークフローシステムとツールの活用

ワークフローは Excel などを使って手作業でも作成可能ですが、業務効率化をさらに進めるためには、専用のワークフローシステムやツールの活用が非常に有効です。

最新トレンドを取り入れたワークフローシステムの進化

ワークフローシステムは、単なる電子申請・承認ツールに留まらず、様々な最新技術を取り入れ、その機能を進化させています。

ノーコード・ローコードツールの普及

プログラミングの専門知識がなくても、ドラッグ&ドロップ操作などで簡単にワークフローを構築できるノーコード/ローコードプラットフォームが増加しています。これにより、現場の担当者自身が迅速に業務プロセスをデジタル化し、改善サイクルを加速させることが可能になります。

AI・RPA による自動化

AI やロボティック・プロセス・オートメーション (RPA) を活用することで、定型業務の自動処理、データ分析に基づく意思決定支援、タスクの優先順位付けなどが可能となり、業務の自動化と効率化を進められます。

クラウドベースシステムの優位性

多くのワークフローシステムがクラウド環境での利用を前提としたクラウドネイティブな SaaS(Software as a Service) として提供されています。これにより、システムの導入・運用コストが削減されるだけでなく、場所やデバイスに依存しない柔軟なアクセスが可能となり、リモートワークや多拠点展開にも容易に対応できます。

システム連携とデータ活用

他の基幹システムやグループウェア、CRM、チャットツールなどとのシームレスなデータ連携機能が強化されています。これにより、部門を跨いだ業務プロセス全体を統合的に管理し、ワークフローを通じて得られるデータを経営判断や業務改善に活かすことが可能になります。

ワークフローを作成する便利なツール

最後に、前述のワークフローシステムなどを含め、ワークフローを簡単に作成できる便利なツールを3つご紹介します。

Excel

Microsoft Excel は、多くの企業で利用されている表計算ソフトであり、ワークフロー図の作成にも活用できます。 Excel の標準機能である図形描画ツールやフローチャート図形を組み合わせれば、比較的簡単にワークフロー図を作成可能です。しかし、申請書類のひな形作成や、複雑な承認経路の設定、実際の承認作業までの一元管理には限界があり、あくまで図式化の補助ツールとしての位置づけになります。

diagrams.net (旧名称:draw.io)

diagrams.net (旧名称:draw.io) は、無料で利用できるシンプルな作図ツールで、フローチャートやネットワーク図などを直感的に作成できます。

アプリケーションのダウンロードは不要で、作成したワークフロー図は Google Drive などのクラウドストレージに直接保存できます。また、複数名での同時編集も可能です。 Excel の図形機能では物足りないと感じる方におすすめですが、日本語対応ではなく、こちらも申請書類のひな形や承認プロセス管理機能は備えていません。

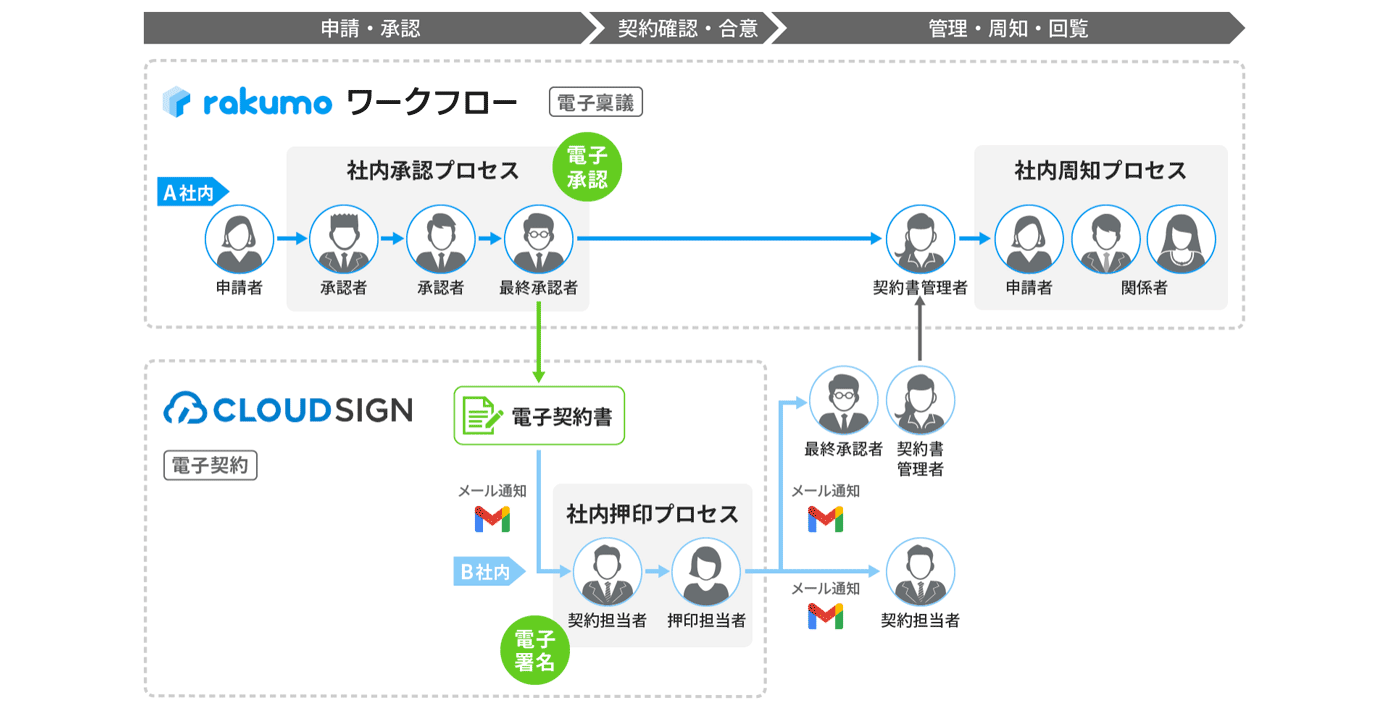

rakumo ワークフロー

Excel や diagrams.net がワークフロー図の作成を主目的としているのに対し、 rakumo ワークフローは、ワークフローの作成から実際の申請・承認作業、さらには電子契約までをワンストップで管理できるクラウド型のワークフローシステムです。

申請書類のひな形やワークフローサンプルが豊富に用意されており、クラウドサインとの連携による電子契約も可能です。作成したワークフローをそのまま実務で利用できるため、ワークフローの 「運用」 までを見据えた導入を検討している企業に特に推奨されます。

まとめ

ワークフローの作成は、業務の可視化と標準化を通じて、業務効率化を推進するための重要なステップです。目的を明確にし、登場人物とタスクを詳細に定義し、適切なツールを用いて業務の流れを図式化することで、組織全体の生産性を向上させることができます。

現代では、 AI や RPA による自動化、ノーコード・ローコード開発、クラウドベースのシステム、そして他システムとの連携がワークフロー管理の主流となっています。これらの最新トレンドを取り入れたワークフローシステムを活用することで、ペーパーレス化やハンコレス化を促進し、承認プロセスの迅速化、内部統制の強化、さらにはデジタルトランスフォーメーション (DX) の実現へとつなげることが可能です。

ワークフローの設計と運用は、一度行えば終わりではありません。定期的に見直しを行い、変化するビジネス環境や技術の進歩に合わせて最適化し続けることで、持続可能な業務改善と企業の競争力強化を実現できるでしょう。

作成したワークフローをそのまま実務で活かしたい方は、ぜひ rakumo ワークフロー を試してみてください。