リサーチから紐解く!差が開く、自治体DX推進

人手と予算不足から生まれる悪循環を断ち切るには?

近年、行政手続きや住民サービスの効率化を目指す自治体DXが急速に注目を集めています。しかし、人手不足や限られた予算といった課題により、自治体間でDX推進の進捗に大きな格差が生じつつあるのも事実です。意欲的にデジタル施策を取り入れる自治体がある一方で、従来のアナログ業務から抜け出せず苦慮する自治体も少なくありません。こうした差は住民サービスだけでなく、業務効率や職員のモチベーションにも大きく影響するため、いかに負のスパイラルを断ち切り前進へ導くかが急務となっています。本稿では、自治体DXをめぐる現状と課題を整理し、成功へ向けた具体的なポイントを探ります。

差が開く、自治体DX推進の現状

自治体におけるDX推進は、住民サービスの質を高めるとともに、業務の効率化や働き方改革にもつながる重要な取り組みです。しかし、自治体におけるDX推進は企業におけるDX推進より遅れをとっていると言われています。

また、積極的にDX施策を進める先進的な自治体と、人材や予算の不足などによって遅れが生じている自治体との間に差が生じていることも課題のひとつです。

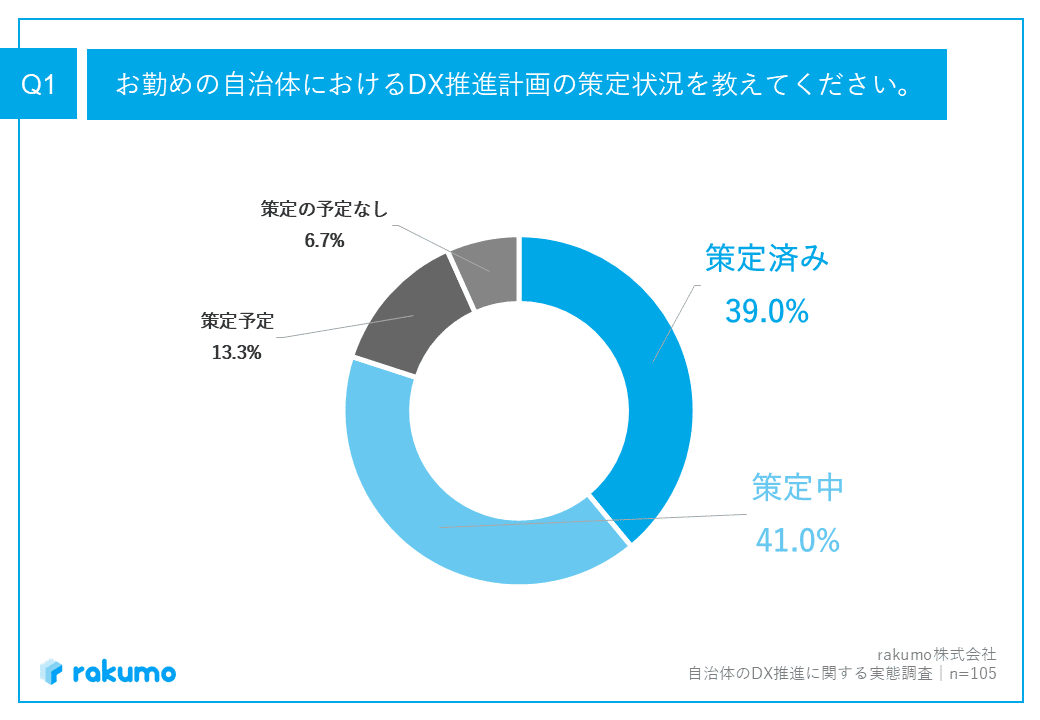

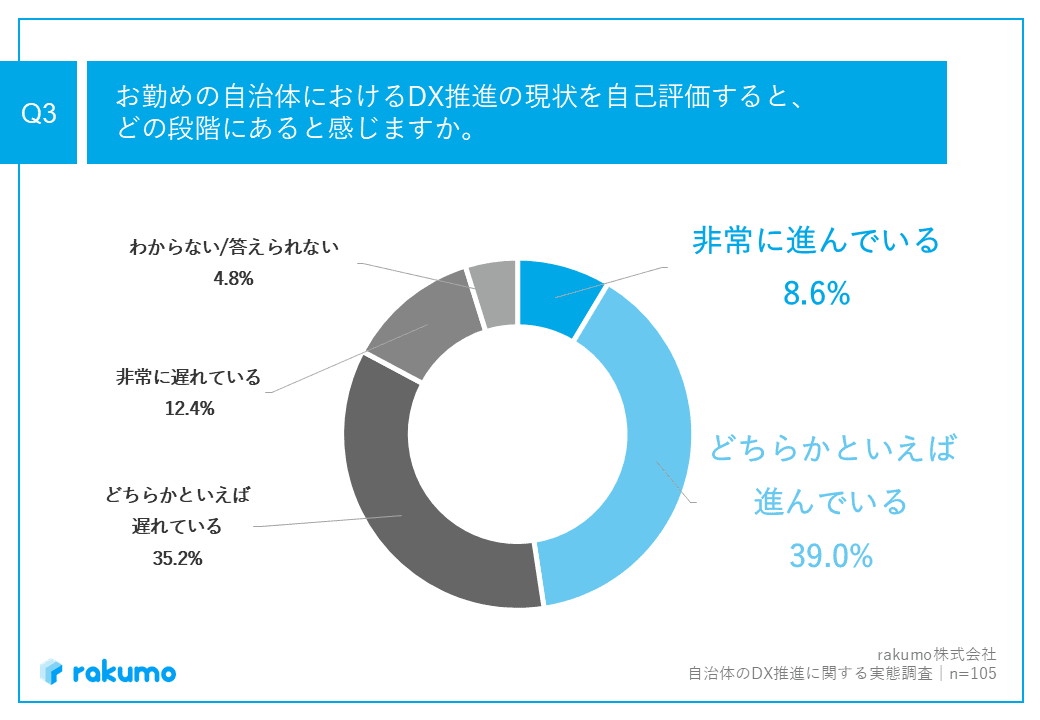

実際に当社が自治体のDX推進担当を対象に実施した調査においても、8割が 「策定済み・策定中」 と答えているものの、DX推進に対する自己評価は 「進んでいる」 と 「遅れている」 と答えた割合がいずれも47.6%と二分されています。

自治体のDX推進が遅れる要因

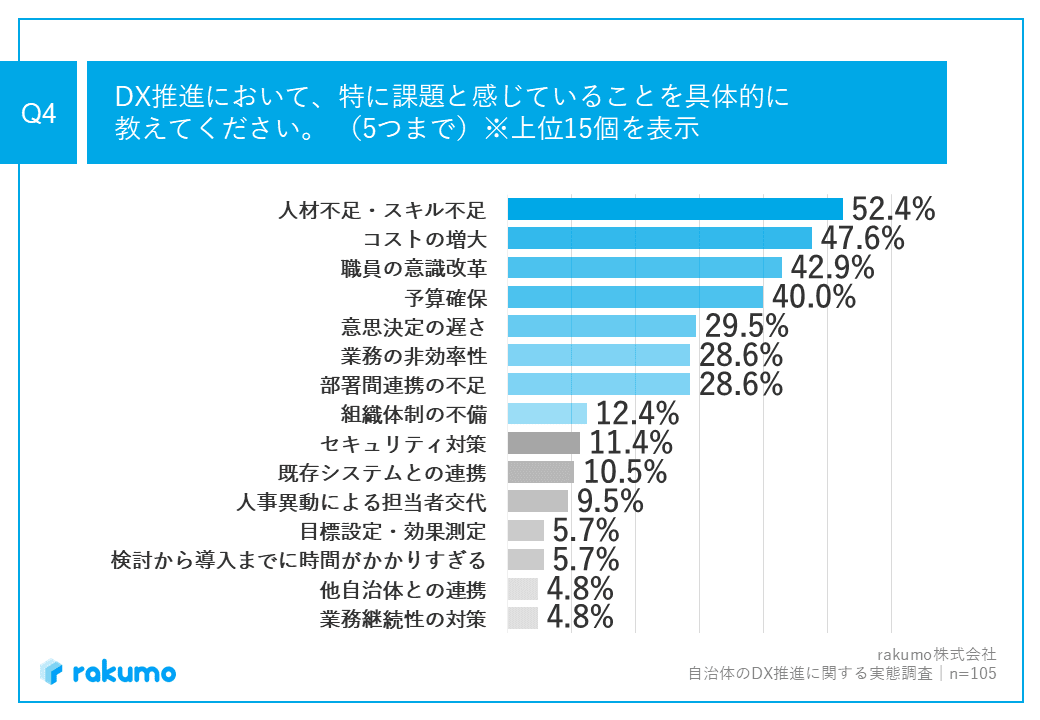

当社が実施した調査によれば、自治体のDX推進において特に課題となっている3大事由は 「人材不足・スキル不足」 「コストの増大」 「職員の意識改革」 です。

人材不足 ・ スキル不足

専任担当の有無

多くの自治体では、DX業務がほかの業務と兼務になっており、十分なリソースを割くことができていません。

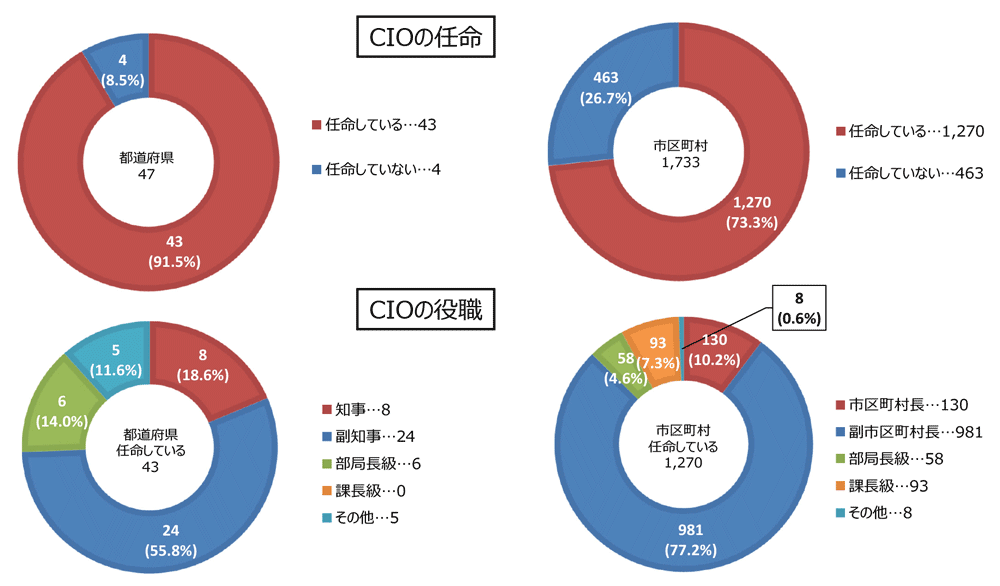

例えば、2024年4月に公表された内容によると、CIOを任命している地方自治体は半数以上となっていますが、その多くが副知事や副市長などの兼任です。

専門人材の確保の難しさ

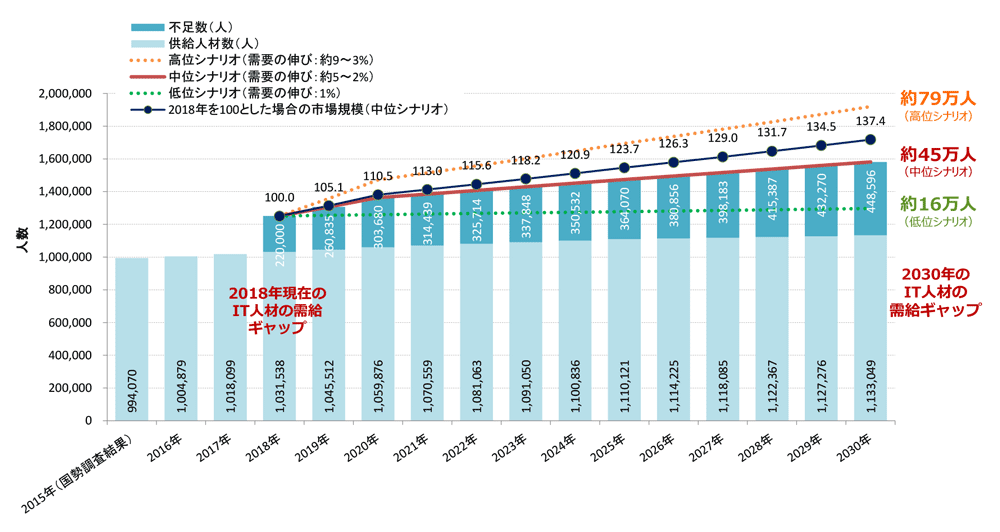

DX人材の需要は民間企業でも高まっており、経済産業省の予測では、2030年には約79万人のIT人材が不足するとされています。

そのような状況のなか、給与面や待遇面で自治体が民間企業と競争することは容易ではありません。

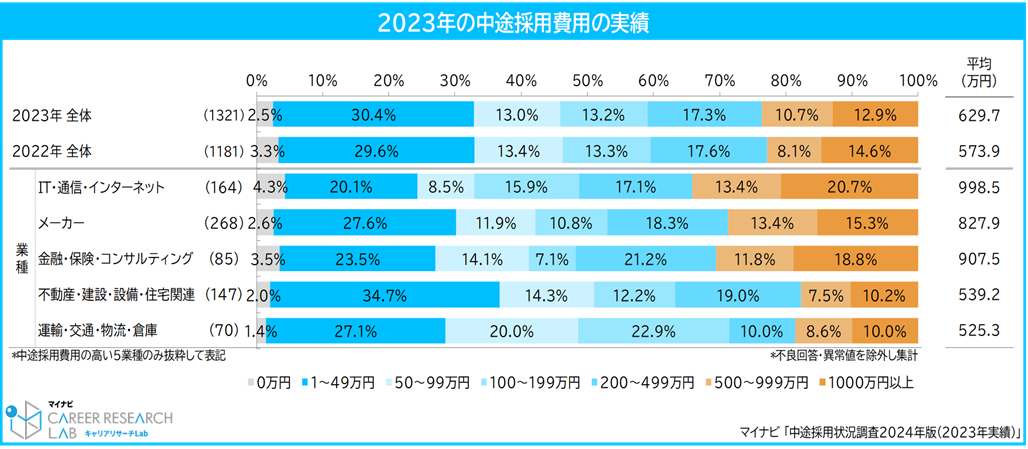

株式会社マイナビが実施した調査によると、 IT ・ 通信 ・ インターネット業界でのエンジニアの中途採用にかかる費用は年間平均で998.5万円であり、全業界で最も高額です。この採用コストが、限られた資金を持つ自治体にとってデジタル分野の専門家や経験豊富な人材の獲得を困難にしています。

「都市自治体のデジタル化 ・ DX の実態に関するアンケート調査」 では、デジタル人材の活用に関する悩みとして以下のような意見が寄せられています。

- 給与水準が民間企業と比べ低額であるため、優秀な人材を登用できない。

- 公務員としての倫理観、コミュニケーション力も持ち合わせた人材を必要としているが、採用競争が激しくなっている中でそうした人材を見つけることは難しい。

- 行政事務全般を幅広くこなしていく人材が求められるため、デジタル分野に特化したスペシャリストを確保することが予算上も定員管理上も困難。

- デジタル人材の必要性について、費用対効果として定量的に示すことが難しいため、財政部門や経営層への説明 ・ 理解促進が難しい。

- 庁内ネットワークシステムや情報セキュリティなど、職員数の少ない中で複数の業務がこなせる人材を育成していくことが困難。

- 単発での研修ではデジタル人材の育成は難しいが、長期の専門的な研修には費用がかかるうえに職員の側にも負担感がある。

コスト ・ 予算

既存システムのレガシー化

DX推進のため新たなシステムを導入するとなると、既存のシステムとの連携が必要となり、旧来システムの改修や置き換えに大きなコストがかかります。自治体間でシステム標準化が進んでいない場合、各自治体が個別にシステムを導入することになり、開発費用 ・ 保守費用の重複負担が発生する可能性があるでしょう。また、DX推進に伴いオンライン化が進めば進むほど、サイバーセキュリティ対策やデータ保護のための投資が不可欠となります。

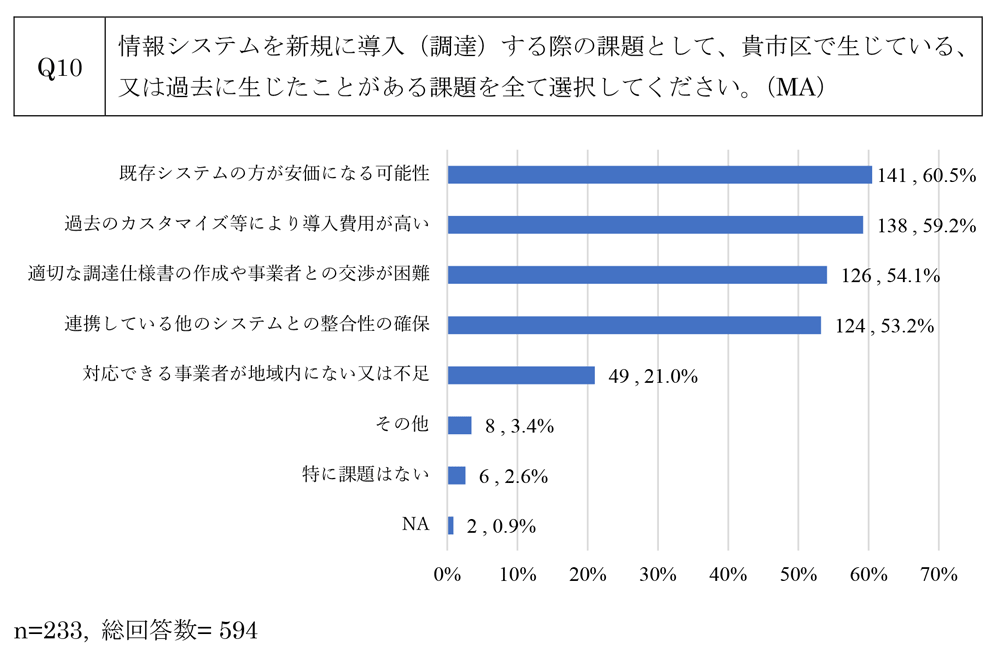

「都市自治体のデジタル化 ・ DX の実態に関するアンケート調査」 においても、 「情報システムを新規に導入(調達)する際の課題」 として、 「既存システムの方が安価になる可能性」 「過去のカスタマイズ等により導入費用が高い」 といった、コスト面での課題が上がっています。

予算編成の制約

また、自治体の予算は年度ごとに編成されるため、大規模なシステム投資を伴うDXプロジェクトは予算を確保しにくい傾向があります。特に、DX施策の効果は定量化しにくいため、DXに投資する意義を財政担当や首長部局などに説得することが難しく、十分な予算がつかない要因となります。

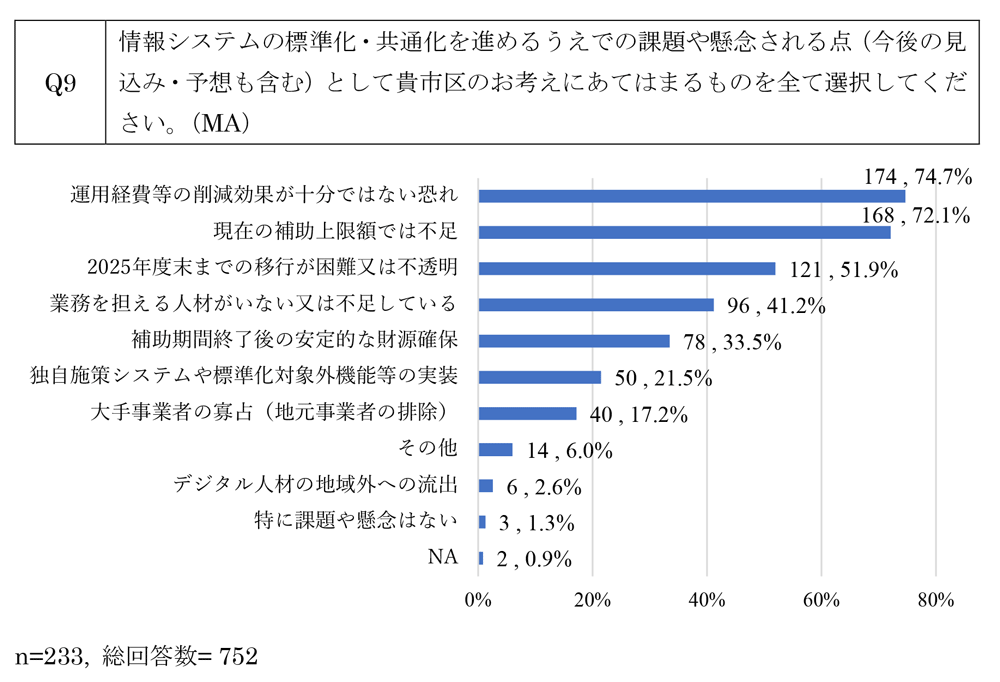

同調査では、 「情報システムの標準化 ・ 共通化を進めるうえでの課題や懸念される点」 として、 「運用経費等の削減効果が十分ではない恐れ」 「現在の補助上限額では不足」 といった費用面での課題を上げる市区が多くなっています。

さらに、情報システム調達等における事業者 (ベンダー) との関わりについても、以下のように価格や料金に関する不安の声が寄せられています。

- ベンダーから提示される価格の妥当性判断が困難

- 仕様書を精査できる職員がおらずベンダーに有利な条件になっていないか不安

- ベンダーの多忙化やリソース不足による対応の遅れや料金の高騰

職員の意識

トップの理解と意志決定

DX推進における課題で、 「上層部の理解が得られない」 という “意識” に関する部分は人材不足、コストの次に多く挙げられています。しかし、この “意識” の部分が、 「外部人材の活用や育成に費用をかけてくれない」 「予算が割けない」 といった、人材不足やコストの課題につながっており、課題の根幹を担っているとも言えるでしょう。

首長や管理職がDX推進の必要性を強く認識している自治体は、組織全体の機運が高まります。反対に、トップが関心を持たない、あるいは反対姿勢を示す場合は、推進担当者だけの努力では限界があります。さらに、トップが頻繁に交代する可能性があるというのも自治体ならではの特性です。首長が交代すると方針が変わる、人事異動により担当が替わるなどの理由で DX の取り組みが停滞するケースもあります。

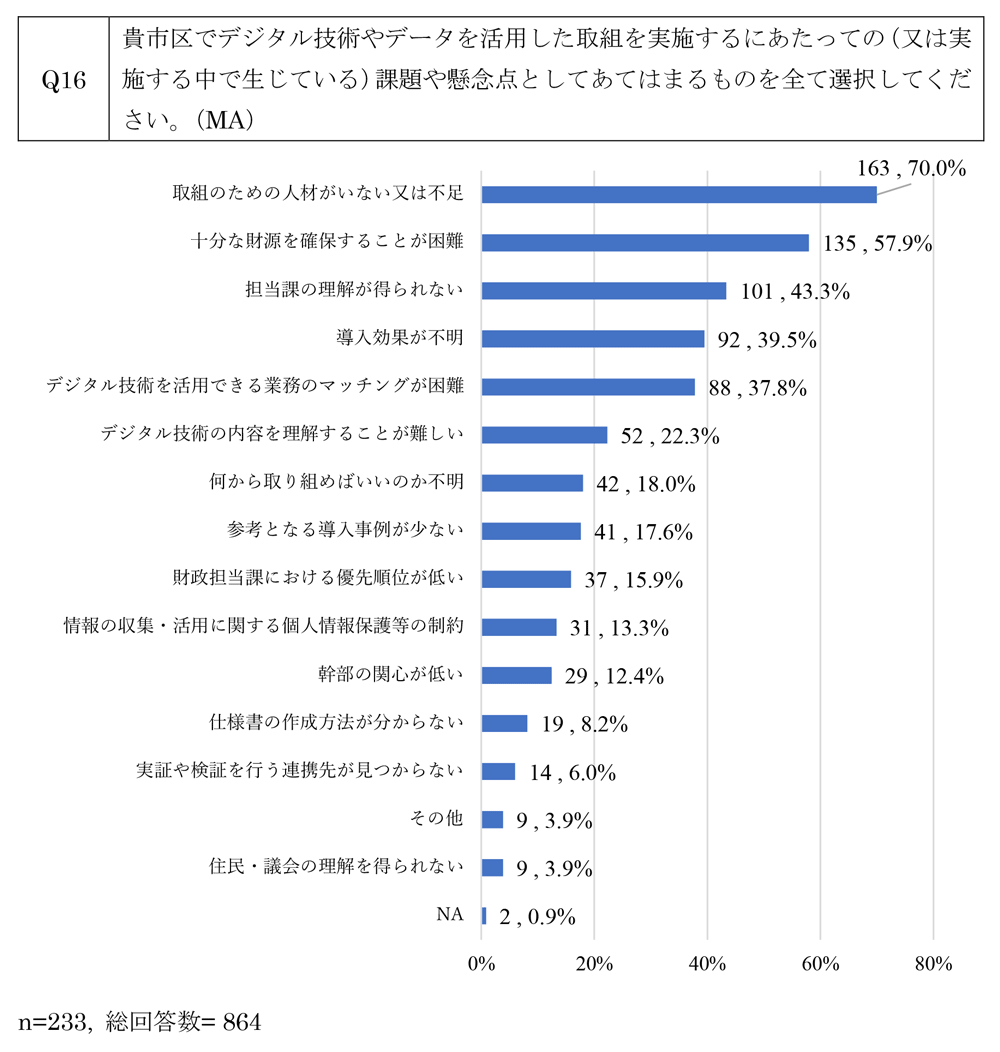

「都市自治体のデジタル化 ・ DX の実態に関するアンケート調査」 では、 「デジタル技術やデータを活用した取組を実施するにあたっての (又は実施する中で生じている) 課題や懸念点」 として43.3%が 「担当課の理解が得られない」 と回答し、さらに以下のようなコメントが寄せられています。

- 担当課によって取組のための知識や情報収集が十分でない場合がある。

- デジタル技術活用の前段となる良質な課題の設定が難しい。

- DX を推進する部局としては将来を見越して先行投資的な予算計上が必要だと認識する一方で、財政当局は短期的な効果を重要視している側面もある。このギャップを埋めながら必要な予算を確保できる体制が構築できることが望ましい。

“変化” に対する抵抗感

意思決定を下すトップだけでなく、現場からも、DX推進により慣れ親しんだプロセスを手放すことに対する抵抗が起こりがちです。

重要書類を紙で保管 ・ 決裁する慣行が根強く残っている自治体もあり、電子化への心理的ハードルが高くなる要因になっています。公共サービスを担う自治体では、失敗が許されにくい環境にあるため、新しい仕組みや技術の導入には慎重にならざるを得ない面があるでしょう。

「攻める」 より 「守る」 といった責任感が強い風土があり、予算も動かしにくいため、 「昨年度同様」 「現状維持」 の方針になりやすい傾向があります。

「人材不足 ・ コスト不足」 が生む悪循環

「人材不足 ・ コスト不足」 を理由にDX推進の着手を先延ばしにすると、業務のアナログ化が一向に改善されず、結果的に業務効率が悪化してコストをさらに圧迫する可能性があります。以下では、そうした悪循環がどのような形で表れるかを3つの側面から整理します。

1. 業務効率のさらなる悪化

人員が限られているのにアナログ業務が増加

紙での申請 ・ 承認や対面手続きが中心だと業務量は減らず、職員一人あたりの負担が増大します。業務が効率化されないため、残業や一部の職員への過度な依存が常態化する恐れがあります。

属人化によるリスク拡大

同じ業務を特定の職員だけが担当し続けると、離職や異動が発生した際に業務が回らなくなるリスクが高まります。担当者が不在になるだけで業務そのものが停滞するなど、行政サービスの継続性が脅かされる可能性があります。

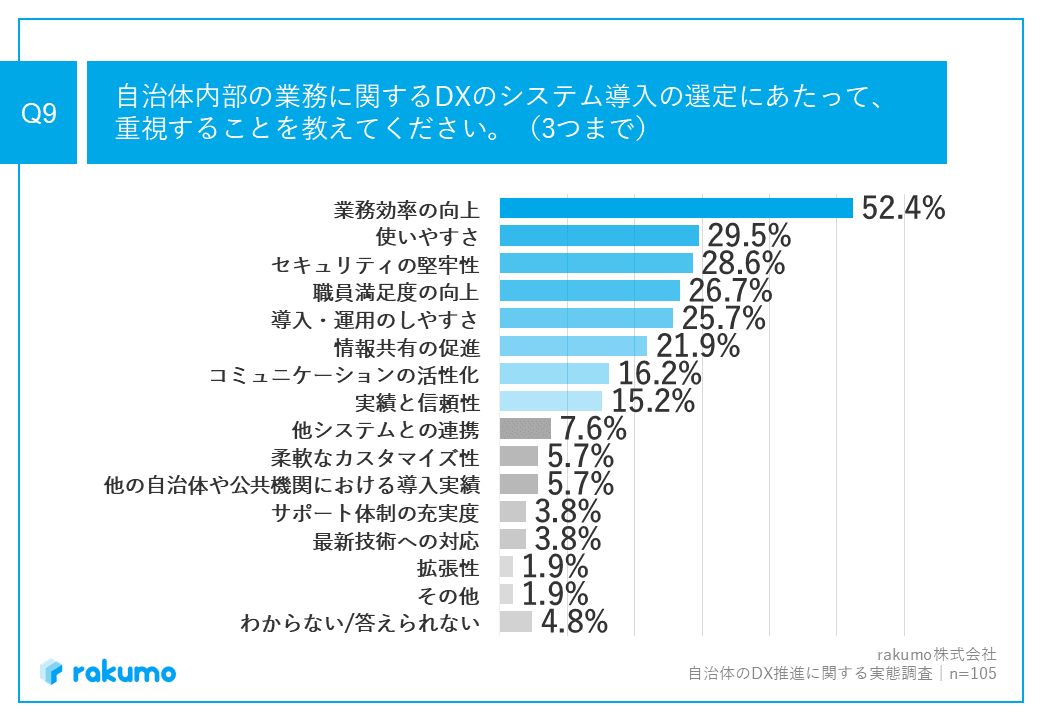

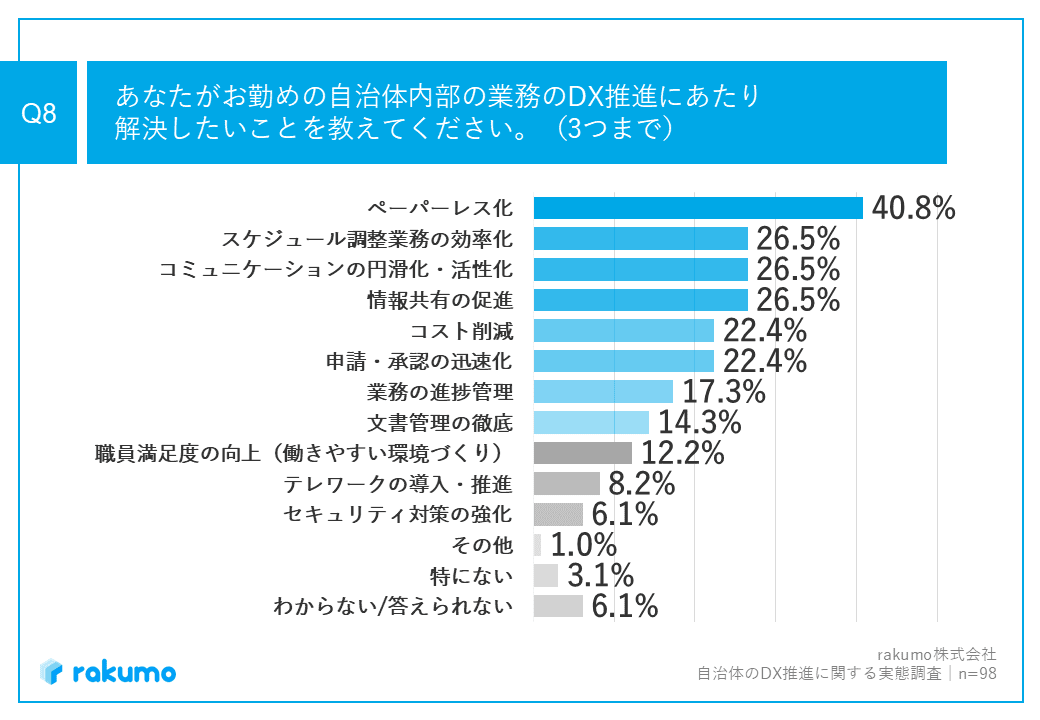

当社で実施した調査によれば、 「自治体内部の業務に関する DX のシステム導入の選定にあたって、重視すること」 に関しては、 「業務効率の向上」 が 「使いやすさ」 や 「セキュリティの堅牢性」 を大きく引き離し、最も多い回答となりました。

2. コスト削減が進まない

レガシーシステムの維持費がかさむ

長年使い続けているシステムを無理に保守する場合、その維持コストが高騰し、新たなICT投資の予算が確保しづらくなります。結果的に新しい仕組みへの移行が進まず、老朽化したシステムの負担がさらに増大する悪循環に陥ります。

紙や手作業によるコスト増

印刷 ・ 郵送費などの直接的なコストだけでなく、紙ベースの作業を続けることで発生する時間外労働も増加します。こうした間接コストが膨らむ一方で、 「コスト不足だから投資できない」 という事態が続き、改革を先送りにしてしまう負の連鎖を生み出します。

当社の調査によれば、 「自治体内部の業務のDX推進にあたり解決したいこと」 の第1位は 「ペーパーレス化」 でした。紙の削減やデジタル化の必要性は多くの自治体が認識しているといえます。

3. 住民満足度 ・ 職員満足度の低下

住民サービスの遅れ

オンライン申請や電子証明などを積極的に導入している自治体と比べると、紙ベース ・ 対面中心の自治体は手続きが煩雑になるため、住民の利便性が低下し、満足度に差が生じます。サービスの質が他自治体より遅れをとることで、住民からの評価が下がる可能性が高まります。

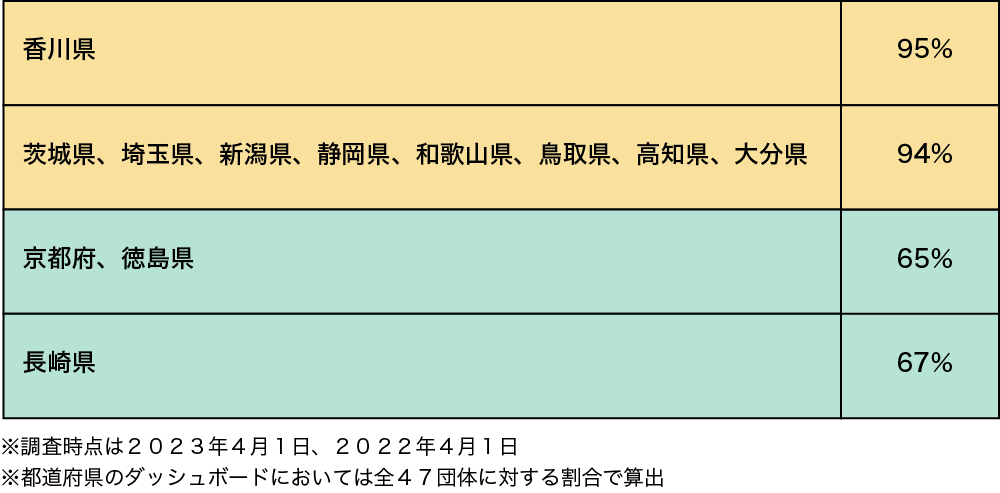

デジタル庁の調査によれば、 「よく使う32手続きのオンライン化状況」 に関して、都道府県で進捗に差がみられます。

【「よく使う32手続きのオンライン化状況」上位と下位】

職員のモチベーション低下

本来住民に注力すべきサービスや自身のスキルアップのための時間が取れず、手作業の繰り返しや無駄な事務作業ばかりが増えると、職員のモチベーションは低下します。結果的に離職意欲が高まるなど、人材確保の面でも大きなマイナス要因となります。

悪循環を断ち切るためのDX推進ポイント

1. 小さなPoC (実証実験) から始める

大規模なシステム導入をいきなり目指すのではなく、まずは一部業務のデジタル化から試行してみることが重要です。申請書のオンライン化や決裁の電子化など、職員が日常的に利用する頻度が高い業務に対象を絞って始めることで、短期間かつ低コストで効果を検証できます。

試験導入を活用

新システムの導入に先立ち、試験導入の期間を設けることで、業務フローやユーザーの反応を確認できます。運用上の問題点や想定外の課題が見つかれば、本格導入前に修正が可能です。

トライアル予算の捻出

一部の自治体では、小規模実証 (PoC) を行うためのトライアル予算を活用し、成果を可視化することで追加予算を獲得する好循環を生み出しています。成果を示しやすい小規模案件から始めることで、上層部や首長の理解を得やすくなるでしょう。

2. 補助金 ・ 交付金を活用する

国や自治体が用意しているさまざまな補助金 ・ 助成金 ・ 交付金を調べ、積極的に活用することで、DX推進のための予算不足をカバーできます。先進的な自治体はこれらの情報を常にリサーチし、申請書の作成を迅速に行うことで効果的にICT投資を進めています。

<補助金 ・ 交付金の例>

- デジタル基盤改革支援補助金 (総務省)

- 地域デジタル基盤活用推進事業 (総務省)

- デジタル田園都市国家構想推進交付金 (内閣官房・デジタル庁)

- スマートシティ推進事業 (総務省)

交付金や補助金は毎年の国の予算編成に左右され、対象事業や交付率が変わる場合があります。常に最新の公募要領やスケジュールを確認し、締切に間に合うよう申請書作成を行いましょう。

また、制度内容が複雑で、申請書類の作成には専門的な知識が必要な場合も少なくありません。コンサルティング会社やベンダーと連携しながら進めると、負担が軽減され、申請の精度も高まります。

3. 外部人材・ベンダーを活用する

DX には専門的な知見が不可欠ですが、自治体内部だけでノウハウを蓄えるには限界があります。外部人材やベンダーを有効に活用しながら、組織内のリソースを補完する体制づくりが鍵となります。

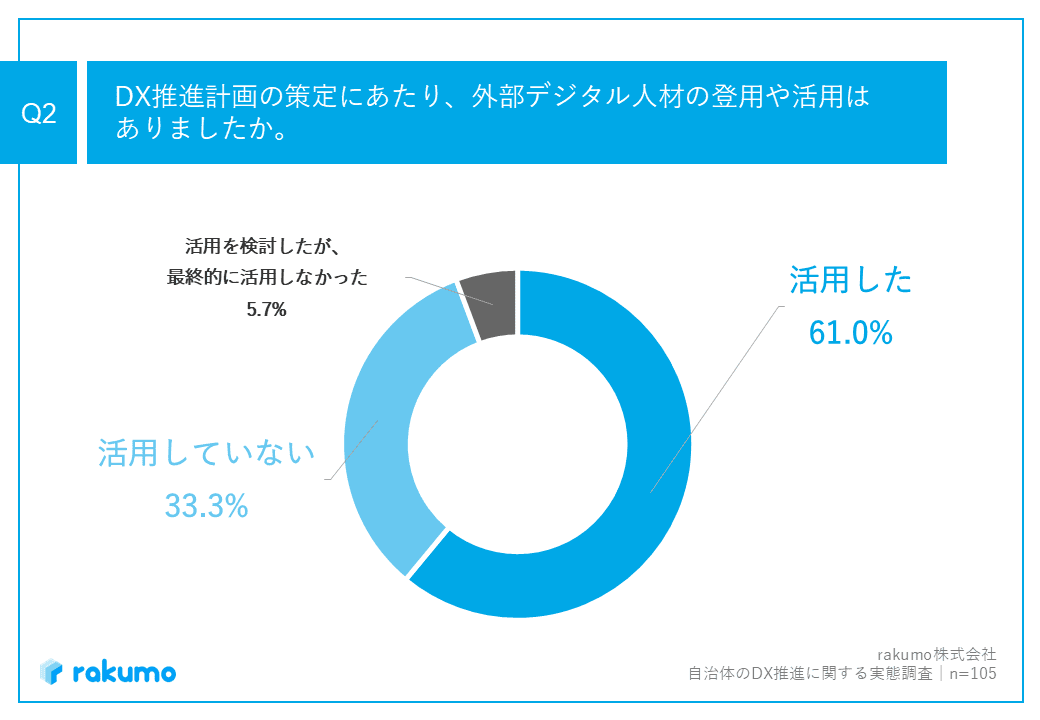

当社が実施した調査においても、61.0%がDX推進の策定にあたり外部デジタル人材を 「活用した」 と答えています。

CIO補佐官制度や特別交付税措置の活用

総務省では、自治体DXを推進するうえでCIO (最高情報責任者) の専門的支援が重要だと指摘しており、 CIO補佐官として外部人材を任用する経費を特別交付税で措置しています。こうした制度を活用することで、高度な IT スキルや知見を持った人材を確保しやすくなります。

DX ツール提供企業の導入支援

自治体の業務や法規制を理解したベンダーと連携すれば、システム選定や導入 ・ 運用時のサポートがスムーズに進みます。外部パートナーにノウハウやサポートを委託しつつ、現場職員が専門的な内容に悩まずに済む体制を構築することが大切です。

4. 現場職員への教育と意識改革

DX は単にシステムを導入するだけではなく、職員一人ひとりの意識やスキルを向上させる必要があります。研修や成功体験の共有を通じて、 「変化に対応できる職員」 を育成していきましょう。

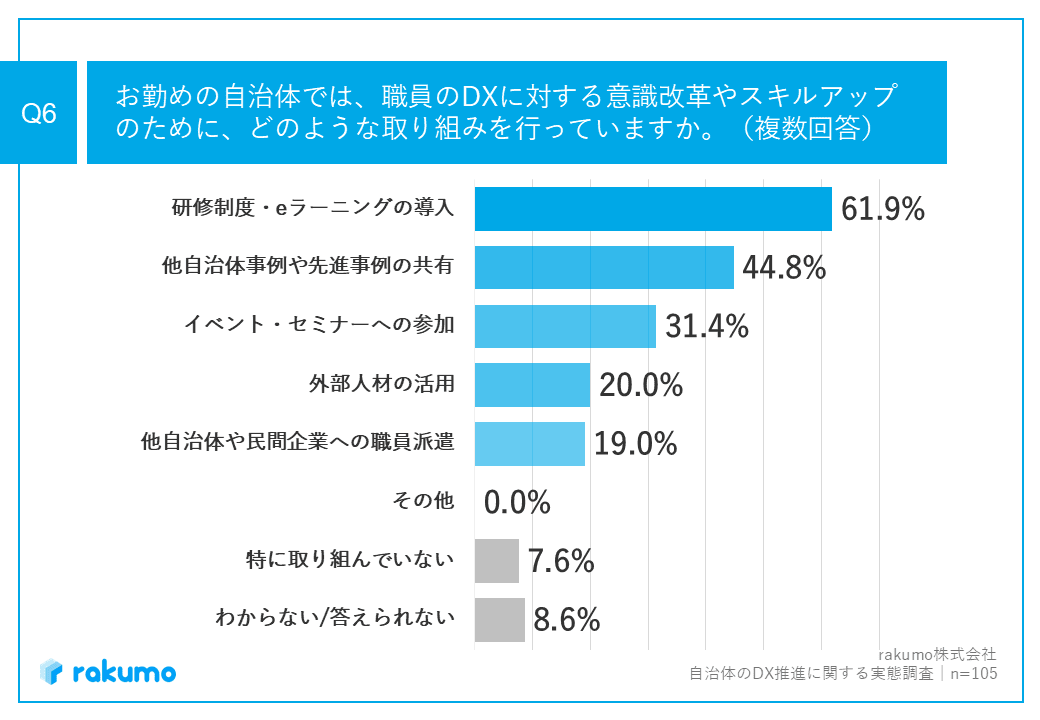

段階的な研修プログラム

当社が実施した調査において、 DX に対する意識改革とスキルアップに向けた取り組みとして最も多かったのは 「研修制度 ・ eラーニングの導入」 でした。次いで 「他自治体事例や先進事例の共有」 「イベント ・ セミナーへの参加」 とインプットの機会を増やす取り組みが中心的に行われていることがわかります。

ただし、研修やeラーニングのみの 「受け身」 の知識提供では実務との接続が不足しがちで、 「スキルアップ」 にはつながず 「IT人材の育成」 には不十分です。そのため、実務を題材にしたプロジェクト学習やプロ人材による指導など “実務で使える学びの機会” が不可欠です。

知識のインプットに止まらず、実践的なeラーニングや短時間のオンライン研修を定期的に実施し、徐々にスキルレベルを底上げします。一度に大規模な研修を行うよりも、細分化して段階的に知識を定着させる方が効果的です。

成功体験の共有

小さなデジタル化の成功事例を部内や庁内で共有することで、 「自分たちにもできる」 という意識が広がります。また、他自治体の成功事例を研究し、デジタルデバイド対策や運用ノウハウを参考にすることも有効です。

5. 成果を可視化してトップを動かす

現場からのDX推進を成功させるには、最終的に首長や管理職など組織のトップの理解と支援が欠かせません。そのために、数値やデータを活用して成果を 「見える化」 し、具体的にアピールすることが大切です。

KPI の設定と報告

「紙使用量の削減率」 「残業時間の削減率」 「意思決定に要する時間の短縮」 など、自治体にとってわかりやすい指標を設定し、定期的にモニタリングと報告を行います。数値目標を掲げることで進捗が把握しやすくなり、改善の手がかりも得やすくなります。

首長 ・ 管理職の巻き込み

定例会議やレポートで具体的な数値を示し、 「これだけ削減できた」 「これだけ効率化できた」 と実績を訴えましょう。トップの理解が深まれば、DX推進のための追加予算や人材の確保が期待できます。そうした後押しがあることで、更なるデジタル化の加速や、職員の意欲向上にもつながります。

IT リテラシーに依存しないワークフロー 「rakumo」

DX推進に積極的に取り組んでいる自治体では思い切ってシステムを刷新したり、共同利用を検討することでコストを抑える動きが見られます。

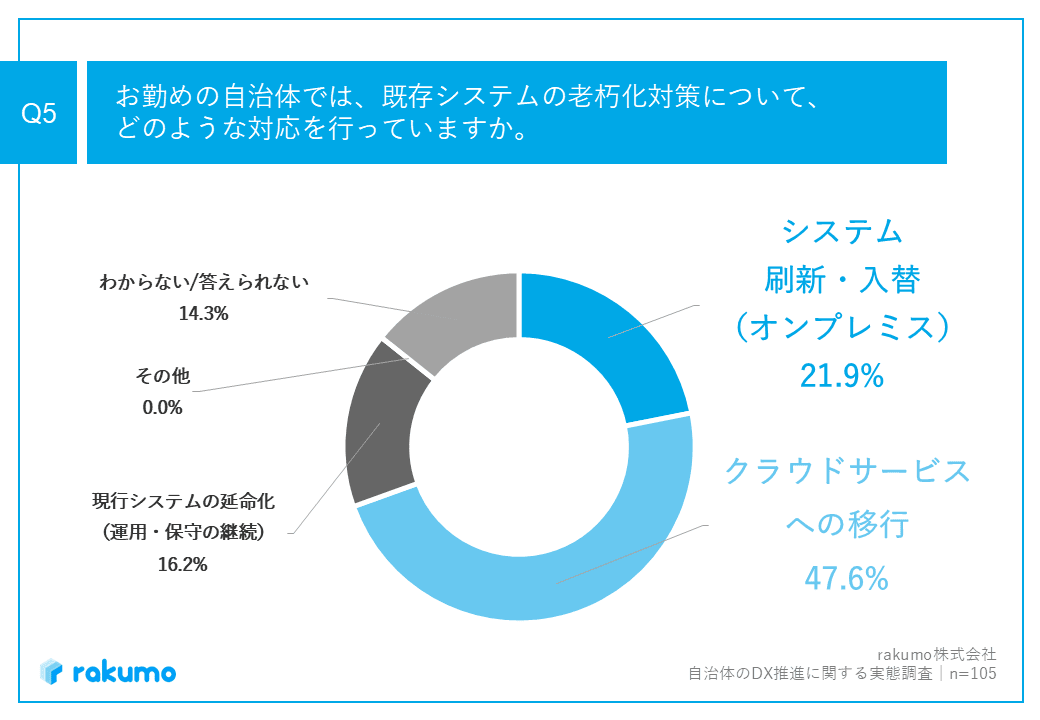

当社が実施した調査においては、既存システムの老朽化対策として 「クラウドサービスへの移行」 を実施している自治体が47.6%にのぼり、オンプレミス型からクラウド移行のニーズが高まっていることがうかがえます。

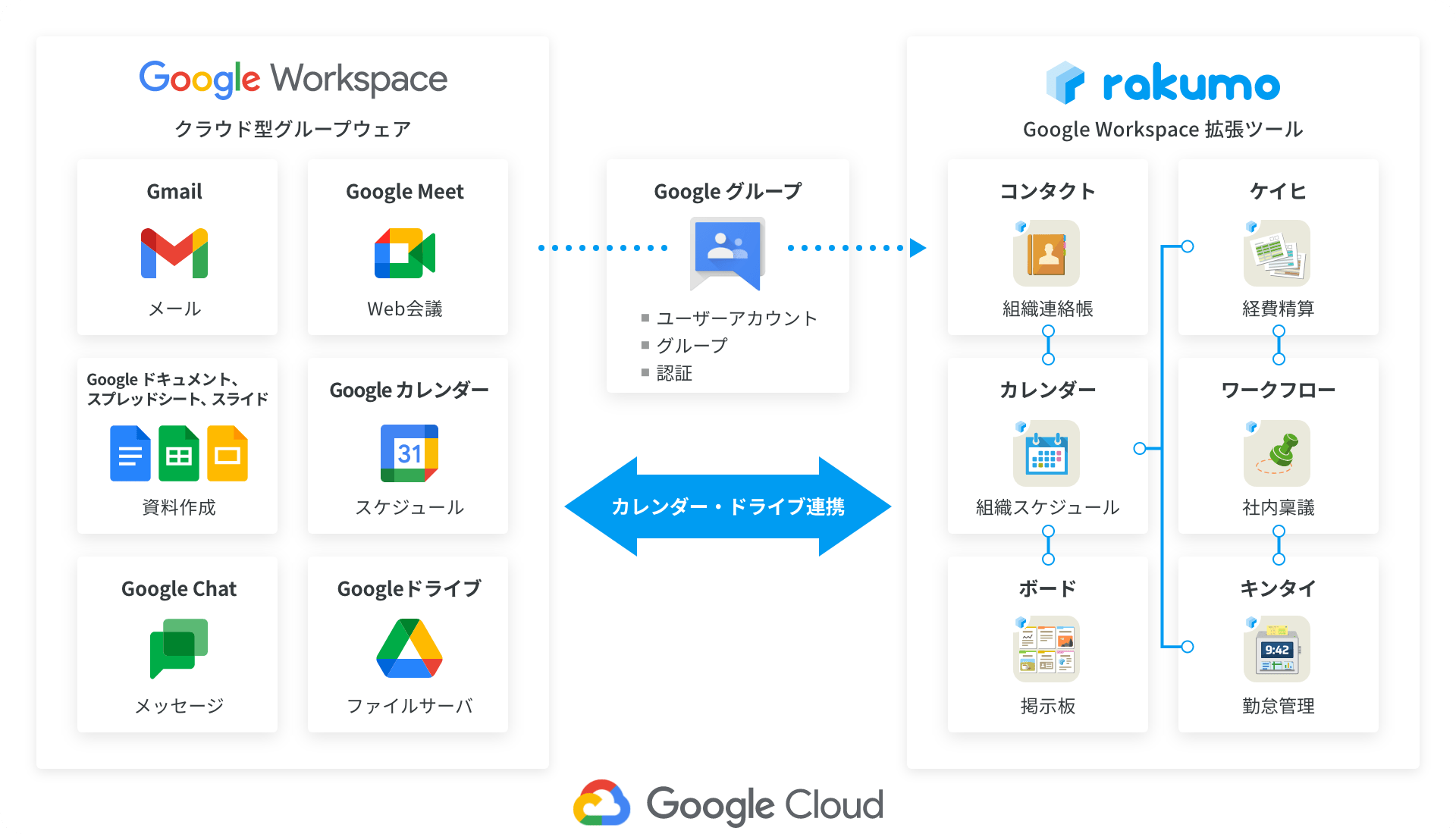

多くの自治体 ・ 企業で活用いただいている 『rakumo ワークフロー』 は、 Google Workspace と連携する 「クラウド型ワークフローシステム」 です。

シンプルな UI で職員の IT スキル負担を下げつつ、電子決裁などをスピーディに導入できます。

rakumo 活用による自治体のDX推進成功事例

rakumo をDX推進に活用いただいている自治体の例をご紹介します。

クラウド化で業務効率が劇的に向上。コスト負担とBCP課題を一挙解決

■ 課題 (導入の背景)

オンプレミス環境の維持コストとBCP対策の課題

- 市民サービスに直結する基幹システムは2014年にクラウド化を実施したが、情報系 ・ インターネット系システムについてはセキュリティなどの関係上、オンプレミスのままであった。

- 機器の老朽化に加えて運用保守に関するコストや災害発生時のBCP対策を鑑みるとクラウド化することがベストだと考え検討を開始

Google Workspace の標準機能不足

- コスト面の優位性に加えて初めて触れるユーザーでも直感的に使えるという点から Google Workspace を採用

- ただし、業務に必要なワークフロー (申請 ・ 承認) や掲示板機能が Google Workspace 標準には非搭載だったため、 rakumo の導入を検討した

■ 導入の決め手

1.低コストで Google Workspace の機能を補完できる

必要な機能を選択できるため、コストパフォーマンスが高い。

2.誰にでも使いやすい UI

ITリテラシーに依存せず、初めて触れる職員にもわかりやすい設計。

3.Google アカウントとの統合管理が可能

人事異動が多い自治体にとって、アカウント管理の効率化が実現しやすい。

導入プロセスとサポート

「導入前のトライアルで触れた際、 IT リテラシに依存することなく誰にでも使いやすいUIに仕上がっていると感じましたね。 Google Workspace のアカウントで統合管理ができる利便性はもちろん、必要な機能を選んで使えるため、コスト的にもベストな選択肢でした。」

■ 効果

申請 ・ 承認処理の効率化 ・ スピード化

従来は、紙ベースや簡易的なワークフローに頼っていた部分も rakumo ワークフローで一元管理。回覧やアンケートの回答など、各種申請の手続きが迅速化。

スケジュール管理 ・ 設備予約の利便性向上

rakumo カレンダーにより、会議室や公用車の予約や空き状況の確認が容易に。 Web 会議予約時に自動で Meet の URL を追加できるなど、庁内外の打ち合わせがスムーズに行える。

掲示板の自由度アップ

rakumo ボードでサムネイル表示やグループ分けが可能となり、情報共有がテキストベースからビジュアル中心に進化

人事異動に伴うアカウント管理が簡易化

Google Workspace との連携により、部署異動が多い自治体特有のアカウント管理や権限付与の手間が削減。

■ 今後の展望

rakumo ワークフローによる申請範囲の拡大や、 Gmail ・ Chatとの連携強化を検討。教育委員会と各学校間の連絡ネットワークに活用し、校務システムの機能を整理 ・ 発展させる計画も視野に。

紙文化を大改革! ペーパーレスで3割のコスト削減を実現

■ 課題 (導入の背景)

移転に伴う DX 推進の必要性

- 新庁舎への移転に際して 「デジタルファースト宣言」 を掲示

- 新庁舎への移転や 「網走市DX推進計画」 に伴い、業務効率化に加えて物理的な保管スペースや紙のコスト削減にもつながることから、文書の電子化を望む声が高まっていた

Google Workspace の標準機能不足

- クラウドネイティブで場所にとらわれない働き方の実現性、GIGAスクール構想からの横展開、外部人材からのアドバイスなどを総合的に判断した結果、新しい働き方を実現するための基盤として、 「Google Workspace」 の導入を決定

- ただし、 Google Workspace にはノーコード開発のワークフロー機能や掲示板機能がなく、組織全体で使える電子決裁や掲示板の仕組みが求められていたため、 rakumo 導入を検討した

■ 導入の決め手

1.低コストで Google Workspace の機能を補完

必要な掲示板やワークフローを追加導入でき、コストパフォーマンスに優れている。

2.大学や独立行政法人での利用実績

公的機関での導入事例があり、自治体にも安心して導入できると判断。

「Google Workspace と rakumo ワークフローを組み合わせることで、効率的な電子決裁と文書管理が実現できそうでした。サービス単体で利用できるため、ランニングコストの面でも最良でしたね。」

■ 効果

紙の使用量が約3割削減

紙ベースの書類が大幅に減り、物理的な保管スペースや印刷コストを削減。前年度比で約3割の削減を実現。

申請 ・ 承認業務の効率化 ・ スピード化

起案から決裁までのフローが電子化されたことで、上長の承認や修正をオンラインで迅速に行える。離れた庁舎とのやり取りもオンラインで完結し、決裁のスピードが飛躍的にアップ。

掲示板の使い勝手向上

rakumo ボードにより、従来の掲示板よりも一覧性が高く、画像や資料を活用しやすい。庁内のお知らせや各課への連絡・調査依頼などに活用し、情報共有が円滑に。

設備予約が容易に

rakumo カレンダーの活用で、会議室などの設備予約が視覚的にわかりやすく、重複予約の回避も簡単。 Google カレンダーと rakumo カレンダーを選択して使える柔軟な運用体制。

■ 今後の展望

現在は一部の建設関係の書類などを除き、大半の承認系業務を電子決裁化。 ネットワークや運用ルールの整備を進め、今後は庁舎外からのアクセスやテレワーク活用も検討。

DX推進の一環でシステムをリプレイス。直感的に使える UI でスムーズに移行

■ 課題 (導入の背景)

オンプレミスのグループウェアの動作の遅さ ・ 使いづらさ

- 自治体専用グループウェアは古いシステムで動作が重く、各機能が独立していて利便性が低かった

- 「人に優しいテクノロジーの活用計画」 を策定し、DX推進の一環としてシステムのリプレイスを検討開始

Google Workspace の標準機能不足

- セキュリティ体制が万全で数多くの大手企業が採用している実績から Google Workspace のトライアルを開始

- ただし、スケジュール管理に課題の声があがったため、 rakumo カレンダーを解決策として導入

■ 導入プロセス

- 2022年1月に Google Workspace のトライアルを開始

- 2022年11月には本格稼働へ順次移行しつつ、職員へアンケート。 「スケジュール管理の不便さ」 という課題を特定。

- 2022年12月に rakumo カレンダーのデモを依頼し、翌年1月~3月にトライアルを行って4月より本格運用を開始。

- 導入に際して問い合わせはほとんどなく、直感的な UI により職員の負担も軽減。

「導入が非常にスムーズだったことに加えて、既存のマニュアルだけで管理者への問い合わせがほとんどなかったのもポイントのひとつです。システムのリプレイスとなると、通常はかなりの問い合わせが寄せられるものですが、直感的に使えるUIのおかげか対応の負担も減らせました。」

■ 効果

部署横断のスケジュール管理が容易に

カスタムグループ機能で、部署をまたぐ任意ユーザーのスケジュールが簡単にまとめられ、いつでも迅速にスケジュール確認が行える。

設備予約の利便性向上

会議室などの空き状況を一目で確認でき、利用状況を確認しやすい。

■ 今後の展望

rakumo ボードを掲示板機能の代替として導入予定(2023年12月開始)。 rakumo ワークフロー / rakumo キンタイ / rakumo ケイヒの導入も検討し、紙ベースの各種申請をデジタル化してさらなる業務効率化を目指す。

導入実績2400社以上。

自治体のDX推進も rakumo for Google Workspace から

rakumo は、グループウェアである Google Workspace とシームレスに連携する 『クラウド拡張ツール』 です。Google Workspace がカバーしきれない組織階層型カレンダーやアクセス権限設定が可能な社内掲示板、稟議 ・ 経費精算 ・ 勤怠管理などの業務領域を rakumo がサポートし、さらに使いやすく進化させます。

すでに2400以上の企業や自治体に活用いただいています。以下のようなお考えをお持ちの自治体の方はぜひ一度ご相談ください。

- オンプレミス型のグループウェアからクラウド型へ移行を検討している

- IT リテラシーに依存しない UI が必須条件

- 予算が限られている

- トライアルから段階的に導入したい

- 手厚い導入サポートが必要

rakumo for Google Workspace

https://rakumo.com/product/gsuite/

資料請求はこちらから

https://rakumo.com/form/request/

お問い合わせはこちらから

https://rakumo.com/form/contact/

実際にお試ししたい方はこちらから

Google Workspace 導入済みのお客様向け 「無料トライアル」

https://rakumo.com/form/trial/

Google Workspace 未導入のお客様向け 「オンラインデモ」

https://rakumo.com/form/online-demo/

調査概要

調査名称:自治体のDX推進に関する実態調査

調査方法:IDEATECH が提供するリサーチデータマーケティング「リサピー®︎」の企画によるインターネット調査

調査期間:2024年12月19日〜同年12月23日

有効回答:自治体のDX推進担当105名

※合計を100%とするため、一部の数値について端数の切り上げ処理を行っております。そのため、実際の計算値とは若干の差異が生じる場合がございます。